ITEEDU

对面向切面编程(AOP)的理解

在传统的编写业务逻辑处理代码时,我们通常会习惯性地做几件事情:日志记录、事务控制、权限控制、安全检查等,然后才是编写核心的业务逻辑处理代码。这样大量的非业务逻辑的代码占据了我们主要的精力,而且这些方法都是通用的。

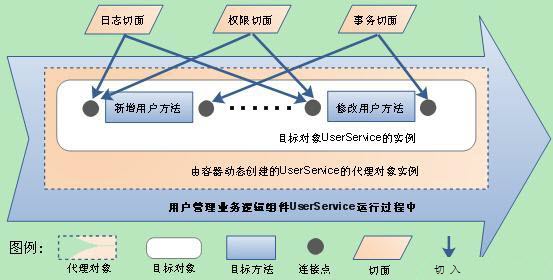

面向切面编程就是将这些抽取出来,所有共有代码全部放置到某个地方集中管理,然后在具体运行时,再由容器动态织入这些共有代码。这样会有以下两个好处:

- 在编写具体的业务逻辑处理方法时,只需关心核心的业务逻辑处理,既提高了工作效率,又使代码变更简洁优雅。

- 在日后的维护中由于业务逻辑代码与共有代码分开存放,而且共有代码是集中存放的,因此使维护工作变得简单轻松。

示意图

专用词

切面(Aspect)

切面(Aspect)其实就是共有功能的实现。如日志切面、权限切面、事务切面等。在实际应用中通常是一个存放共有功能实现的普通Java类,之所以能被AOP容器识别成切面,是在配置中指定的。

通知(Advice)

通知(Advice)是切面的具体实现。以目标方法为参照点,根据放置的地方不同,可分为前置通知(Before)、后置通知(AfterReturning)、异常通知(AfterThrowing)、最终通知(After)与环绕通知(Around)5种。在实际应用中通常是切面类中的一个方法,具体属于哪类通知,同样是在配置中指定的。

连接点(Joinpoint)

连接点(Joinpoint)就是程序在运行过程中能够插入切面的地点。例如,方法调用、异常抛出或字段修改等,但Spring只支持方法级的连接点。

切入点(Pointcut)

切入点(Pointcut)用于定义哪些通知应该切入到哪些连接点上。不同的通知通常需要切入到不同的连接点上,这种精准的匹配是由切入点的正则表达式来定义的。

目标对象(Target)

目标对象(Target)就是那些即将切入切面的对象,也就是那些被通知的对象。这些对象中已经只剩下干干净净的核心业务逻辑代码了,所有的共有功能代码等待AOP容器的切入。

代理对象(Proxy)

代理对象(Proxy)将通知应用到目标对象之后被动态创建的对象。可以简单地理解为,代理对象的功能等于目标对象的核心业务逻辑功能加上共有功能。代理对象对于使用者而言是透明的,是程序运行过程中的产物。

植入(Weaving)

植入(Weaving)将切面应用到目标对象从而创建一个新的代理对象的过程。这个过程可以发生在编译期、类装载期及运行期,当然不同的发生点有着不同的前提条件。譬如发生在编译期的话,就要求有一个支持这种AOP实现的特殊编译器;发生在类装载期,就要求有一个支持AOP实现的特殊类装载器;只有发生在运行期,则可直接通过Java语言的反射机制与动态代理机制来动态实现。